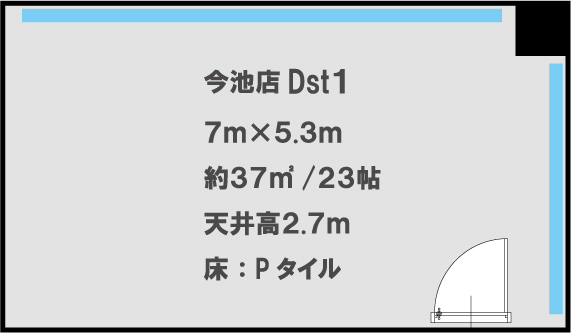

スタジオHow to2025.08.15

ダンスのリズム感を鍛える方法【初心者でも確実に上達する練習法】

「ダンスが上手になりたいけど、リズム感がなくて不安…」そんな悩みを抱えていませんか?

実は多くの初心者が同じ壁にぶつかります。

しかし、安心してください!

リズム感は才能ではなく、練習によって確実に身につけられるスキルです。

ダンスは、ただ振り付けを覚えるだけでは上達しません。

音楽のリズムを体で感じ、拍に合わせて動くことがとても大切です。

リズム感が育つと、ステップや振りが自然に体になじみ、ダンスが一気に楽しくなります。

本記事では、初心者の方でもわかりやすいように、リズム感の基本的な考え方や重要性、実際にどう鍛えていけばよいかを段階的に解説していきます。

「自分にもできそう」と思える具体的な方法もご紹介しますので、ぜひ最後までお読みいただき、ダンスがもっと楽しくなる一歩を踏み出してみてください!

ダンスに必要なリズム感とは

ダンスの上達を語るうえで欠かせないのがリズム感です。

では、そもそもリズム感とはどのような能力で、なぜそこまで大切なのでしょうか?

それではその定義から役割まで、わかりやすく解説していきます。

リズム感の定義と重要性

リズム感とは、音楽の拍(ビート)を感じ取り、一定のタイミングで体を動かせる能力を指します。

この能力があると、ステップ一つひとつが音楽と調和し、見ている人に「気持ちいい」と思わせるダンスになります。

初心者の多くが「振り付けは覚えているのに、踊るとなんだか合っていない」と感じることがあります。

これは動きがリズムからズレてしまっていることが原因です。

逆にリズム感があれば、たとえ簡単なステップでもキレがあり、音楽と一体化した魅力的なダンスになります。

リズム感は、ダンスだけでなく音楽やスポーツなど、全身を使うあらゆる活動に共通して必要な基礎力です。

だからこそ、まずはここを意識的に鍛えることが重要なのです。

音楽を感じ取る能力とリズムキープ力

リズム感は大きく分けて「音楽を感じ取る力」と「そのリズムをキープする力」の2つで構成されます。

まず必要なのは、音楽の中にある拍やアクセントを敏感に感じ取る力です。

ドラムのスネアやベースの響きに耳を傾けることで、音楽が持つ独特のノリを捉えられるようになります。

次に大切なのがそのリズムをキープする力です。

曲のテンポや拍子に合わせて、自分の動きを安定させることが求められます。

これができると、複雑な振り付けや速いテンポの楽曲でも、ブレずに踊れるようになります。

この2つの力が合わさることで、「聴く」と「動く」が自然につながり、音楽そのものを体で表現するダンスが完成します。

ダンスにおけるリズム感の役割

ダンスでリズム感が果たす役割は非常に大きいです。

それでは3つに分けて説明していきます。

①表現力の向上

リズムにしっかり乗れることで、動きが滑らかになり、感情や雰囲気まで伝わる踊りができます。

② 動きの安定性

リズム感があると、振り付けが多少難しくても軸がぶれず、安心感のある踊りができます。

③楽しさの増幅

音楽と一体となって動けると、ダンスはただの運動ではなく、全身で楽しむ芸術的な体験に変わります。

「自分にはリズム感がないから…」と諦める必要はありません。

リズム感は繰り返しの練習で必ず伸ばせるスキルです。

それでは次に、その具体的な鍛え方やアプローチ方法について、一緒に見ていきましょう。

リズムの基本構造を理解する

リズム感を鍛えるためには、まずリズムの仕組みを理解することが大切です。

ダンスの動きは音楽と一体になってこそ輝きますが、その音楽を支えているのが拍(ビート)です。

特にダンスでよく使われるのは8ビートや16ビートなどのリズム構造。

これらの違いや、ジャンルごとのリズムの特徴を理解することで、踊りやすさが格段に上がります。

8ビートと16ビートの違い

まず押さえておきたいのが8ビートと16ビートです。

これらはリズムの細かさを表すもので、簡単にいうと1小節の中でいくつの音を感じるかという違いです。

・8ビート:1小節を「1と2と3と4と」と8つの拍で感じるリズム。

多くのポップスやダンスミュージックで使われる基本形です。

・16ビート:1小節をさらに細かく分けて「1イエンと2イエンと3イエンと4イエンと」と16の拍で感じるリズム。ヒップホップやR&Bなど、よりノリのあるダンスで多く用いられます。

初心者はまず8ビートをしっかり感じることから始めましょう。

それができるようになったら、16ビートで裏拍や細かいリズムを意識する練習に進むと、表現の幅が広がります。

◆ダウンビート(表拍)の取り方

(※ジャンルによって表拍、裏拍がオン、オフになることもありますので、ここではダウンビート、アップビートとして紹介しています)

ダウンビートとは、拍の表側(1、2、3、4)を意識するリズムの取り方です。

多くの初心者ダンサーはまずこのオンビートで体を動かすことから始めます。

練習方法としては、曲を聴きながら1拍ごとに軽く膝を曲げたり、手を叩いたりするのが効果的です。

ダウンビートをしっかり体に入れることで、音楽の基盤に乗った安定感のあるダンスができるようになります。

◆アップビート(裏拍)の理解

次に重要なのがアップビート(裏拍)です。

これはダウンビートの間にある「1と2と3と4と」の“と”の部分を意識するリズムのこと。

ヒップホップやハウスなどでは、この裏拍を取ることで独特のノリやグルーヴが生まれます。

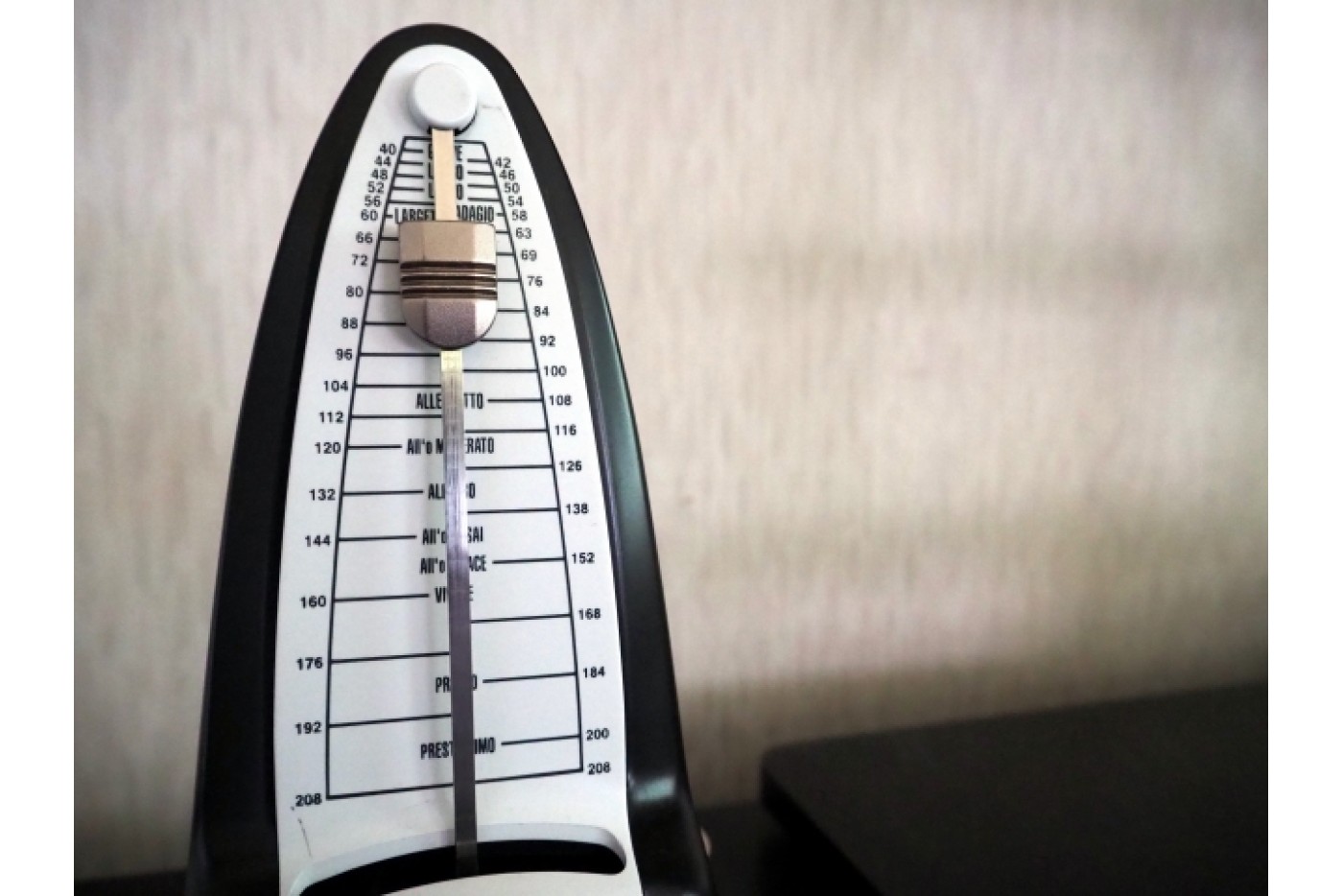

初めての方は、メトロノームを使ってダウンビートとアップビートを交互に意識する練習を取り入れると、裏拍の感覚が掴みやすくなります。

ダンスでよく使われるリズムパターン

ダンスで使われるリズムパターンにはいくつかの定番があります。

例えば:

・ストレートリズム:均等に拍を刻むシンプルなリズム。

ジャズやポップスで多用。

・スウィングリズム:拍をわずかにずらし、揺れるようなノリを出すリズム。

ヒップホップやR&Bで特徴的。

・シャッフルリズム:跳ねるようなリズム。ハウスや一部のポップスに多い。

これらのパターンを意識して曲を聴き分けると、どんなダンスを合わせるかが自然と見えてくるようになります。

ジャンル別リズムの特徴

ダンスジャンルごとにリズムの取り方には特徴があります。

・ヒップホップ:重心を低くし、16ビートや裏拍を多用した重厚なグルーヴ。

・ハウス:速い4つ打ちのビートに合わせて細かくステップを踏む、軽快で滑らかなリズム。

・ジャズ:8ビートが中心で、シャープでメリハリのある動きが求められる。

このように、ジャンルごとのリズムの特徴を理解すると、音楽ごとに適した体の使い方がわかりやすくなります。

リズム感を鍛える基礎練習方法

リズム感を磨くためには、毎日少しずつでも取り組める基礎練習が効果的です。

特別な道具や広いスペースがなくても、自宅でできる方法がたくさんあります。

それでは、初心者でも実践しやすいリズムトレーニングを紹介します。

メトロノームを使った基礎練習

リズム感を養う最初のステップは、一定のテンポを体で感じられるようになることです。

そのための最適な道具が、メトロノームです。

メトロノームの音は無機質ですが、だからこそ拍のズレを明確に気づかせてくれる大切なトレーニングパートナーになります。

一定テンポでの手拍子練習

まずはシンプルに、メトロノームの音に合わせて手拍子を打つ練習から始めましょう。

テンポは60〜80BPM(1分間に60〜80拍)程度のゆっくりした設定がおすすめです。

コツは、「音が鳴ってから手を叩く」のではなく、「鳴る瞬間に叩く」意識を持つことです。

最初は難しいですが、繰り返すうちに少しずつ体が自然と拍に合ってきます。

裏拍を意識した練習法

ダウンビート(表拍)に慣れてきたら、アップビート(裏拍)の練習にも挑戦してみましょう。

メトロノームの音が「1・2・3・4」で鳴るなら、その間の「と」のタイミングで手拍子を打ちます。

これができると、ダンスで必要なノリやグルーヴ感が格段に高まります。

慣れないうちは「メトロノームの音の間に音を入れる」という意識で、ゆっくり取り組むと感覚がつかみやすくなります。

音楽を聴き込む練習法

リズム感を育てるには、音楽を深く聴く力も欠かせません。

リズム感を育てるには、音楽を深く聴く力も欠かせません。

日常で流れている音楽も、ただ聴き流すのではなく拍やリズムパターンを意識しながら聴くことでトレーニングになります。

◆好きな曲でのリズム練習

まずは自分が好きな曲を繰り返し聴くことから始めましょう。

リラックスできる曲やテンポの合う曲で、手拍子・足踏み・軽いステップを取り入れると、自然に音楽のリズムが体に染み込んでいきます。

好きな曲だからこそ、繰り返し練習が苦にならず、習慣化もしやすくなります。

◆リズム隊(ベース・ドラム)を意識する方法

ダンスのリズム感を磨くうえで特に重要なのが、ドラムやベースといったリズム隊の音を意識することです。

例えばドラムのスネアは「2・4拍」に多く置かれ、ベースは全体のリズムの流れを作ります。

これらを意識的に聴くことで、曲のリズムの土台がわかりやすくなり、音楽と一体化した動きがしやすくなります。

体を使ったリズムトレーニング

リズム感は耳だけでなく、体を使って覚えることが大切です。

手足をリズムに合わせて動かすトレーニングは、音を聴く力と動きの安定感の両方を鍛えてくれます。

◆アップとダウンの練習

ダンスの基礎としてよく行われるのが、アップ(体を上げる)とダウン(体を下げる)のリズム運動です。

テンポの良い曲に合わせて、膝を軽く曲げて沈む(ダウン)、伸ばして戻る(アップ)を繰り返すだけでOK。

このシンプルな動きだけでも、音楽とのシンクロ感がぐっと高まります。

◆膝の屈伸を使ったリズムキープ

さらに一歩進んで、膝の屈伸でリズムをキープする練習も効果的です。

立った状態でメトロノームや音楽に合わせ、一定のタイミングで屈伸運動を繰り返します。

膝の動きが安定すると、自然と体全体が拍に乗るようになり、どんなステップもスムーズに踊れるようになります。

ジャンル別リズム感トレーニング

ダンスのリズム感は、ジャンルによって求められる感覚や体の使い方が大きく異なります。ヒップホップとジャズでは重心の置き方やリズムの刻み方が違いますし、ハウスには独特の軽やかさがあります。

ここでは、代表的な3つのジャンルを取り上げ、それぞれに必要なリズム感の特徴と具体的なトレーニング法をご紹介します。自分が踊りたいジャンルを意識して練習することで、音楽との一体感が高まり、踊りが一気に楽しくなります。

①ヒップホップのリズム感向上法

ヒップホップは、重心を下げた「ダウン」のリズムが基本です。

音楽の多くは16ビートを基調とし、裏拍をしっかり意識することで独特のノリが生まれます。

練習のポイント:

・ダウンの習慣化

ヒップホップの基礎は膝を軽く曲げて沈む動きです。曲の1拍ごとに膝を曲げる感覚を身につけましょう。

・裏拍トレーニング

「1と2と3と4と」の“と”の部分で体を揺らす練習を取り入れると、グルーヴが自然と出てきます。

・リズムの分解練習

ドラムのスネア(2拍目・4拍目)やベースのリズムを分解して聴きながら動くと、リズムの乗り方が安定します。

初心者はまず、スローテンポのヒップホップ曲でリズムを感じる練習から始めるのがおすすめです。

②ハウスダンスのリズム練習

ハウスは速いテンポの4つ打ちリズムが特徴です。

ステップの多くが細かく、上半身はリラックスしつつ下半身で複雑な動きを刻むため、音楽の流れを絶えず感じ続けることが必要です。

練習のポイント:

・4つ打ちに合わせたステップ練習

まずは足踏みしながら、1拍ごとにしっかり体重を乗せる練習をします。

・スライドやシャッフルの導入

慣れてきたら、横移動や足首を使ったシャッフルステップを加え、音楽の流れに乗る感覚を磨きます。

・ロングミックスを聴き込む

ハウスはDJミックスなど長尺の音源が多いため、1曲を通して踊り続ける体力と集中力も必要です。

軽やかな動きを意識し、リズムに体を預ける感覚で練習すると、ハウスならではの一体感が生まれます。

③ジャズダンスのリズム取り

ジャズダンスは、8ビートの明確なリズムとアクセントをしっかり意識した動きが基本です。

ポーズや方向転換の切り替えが多く、拍の頭で動きの強弱をつけることが重要になります。

練習のポイント:

・オンビートを意識した動き

1拍目や3拍目など、拍の頭でしっかりポーズを決める練習をします。

・リズムの強弱表現

曲中で音が強調される部分に合わせ、動きのメリハリをつけるとジャズらしい表現ができます。

・バレエ基礎との組み合わせ

バレエ要素のしなやかな動きを取り入れると、音楽との調和がさらに深まります。

ジャズは表情や姿勢の美しさもリズムの一部として捉えることで、見栄えがぐんと良くなります。

リズム感向上の応用練習

基礎練習でリズムの感覚が少しずつ身についてきたら、より実践的で応用的なトレーニングに取り組むことで、リズム感はさらに洗練されていきます。ダンスだけでなく、音楽や仲間との練習を取り入れると、新しい気づきが得られ、リズムの捉え方が深まります。

ここでは、楽しみながら取り組める3つの応用練習をご紹介します。

楽器演奏でのリズム感向上

リズム感を鍛える上で、楽器の演奏は非常に効果的です。

特にドラムやパーカッション、ベースといったリズムを担当する楽器は、拍の感覚をダイレクトに体に落とし込むことができます。

具体的な取り組み方:

・簡単なパーカッションから始める

手軽にできるカホンやボンゴ、タンバリンなどは、初心者でも扱いやすくリズム練習に最適です。

・ドラムで4つ打ちを体験する

1小節ごとのビートを体感できるため、ダンスのステップとリンクしやすくなります。

・ベースでループ練習

ベース音を繰り返し弾くことで、低音リズムを意識したダンス感覚が自然に身につきます。

楽器を演奏することで、耳・手・足を同時に使い、リズムを立体的に理解できるのが大きなメリットです。

日常生活でできるリズムトレーニング

リズム感はダンスの練習時間だけでなく、日常のちょっとした時間でも鍛えられます。

毎日の習慣に取り入れることで、自然とリズムが身につきます。

おすすめの習慣:

・歩くときに音楽に合わせる

通勤・通学の際にお気に入りの曲を聴き、歩調をビートに合わせるだけでもリズムトレーニングになります。

・家事をしながらビートを刻む

掃除や料理の最中に、手拍子や足踏みで拍を意識するのも効果的です。

・口ずさみながらテンポ感を意識

鼻歌やハミングをリズムに合わせると、自然と拍の感覚が体に染み込みます。

「練習する時間がない」という方でも、日常生活の延長でリズム感を育てられるのがポイントです。

グループでのリズム練習法

1人での練習も大切ですが、複数人でリズムを共有することで得られる感覚は大きな成長につながります。

グループ練習のメリット:

・ズレやタイミングを意識できる

他の人と合わせることで、自分のリズムのズレに気づきやすくなります。

・即興での対応力がつく

仲間と即興でビートを刻んだりステップを合わせたりすることで、応用力が鍛えられます。

・楽しみながら続けられる

仲間と一緒に練習することで、モチベーションを保ちやすくなります。

具体的には、円になって手拍子を合わせる、順番にリズムをつなぐリレー練習、簡単なコール&レスポンスといった方法が有効です。

こうした遊び感覚のトレーニングは、緊張せずにリズム感を磨けます。

リズム感を身につけるメリット

リズム感はダンスに必要なスキルとして知られていますが、その効果はダンスの枠を超えて、日常生活やさまざまな能力にも良い影響を与えます。

ここでは、リズム感を身につけることで得られる3つの大きなメリットをご紹介します。

①ダンス以外の運動への効果

リズム感は、あらゆるスポーツや運動に共通する基礎能力でもあります。

例えばサッカーやバスケットボールでは、タイミング良くステップを踏むことが求められますし、ランニングやエクササイズでも一定のリズムを保つことがパフォーマンス向上につながります。

具体的な効果:

・動きがスムーズになる

リズム感があると、体の動きが音やタイミングと連動し、ぎこちなさが減ります。

・持久力が上がる

一定のリズムで動作を繰り返すことで、無理のないペース配分ができ、疲れにくくなります。

・ケガの予防

タイミングよく着地や方向転換ができるため、衝撃の分散がしやすくなり、体への負担が軽減されます。

ダンスで培ったリズム感は、体を使うあらゆる活動の土台として役立ちます。

②コミュニケーション能力の向上

リズム感が向上すると、人とのコミュニケーションもスムーズになるといわれています。

これは、音楽やリズムが持つ「同期効果」が関係しています。

例えば:

・グループダンスや合奏

同じリズムを共有することで、相手との一体感や協調性が高まります。

・会話や対人関係

リズムを意識できる人は、話すタイミングや間の取り方が自然になり、コミュニケーションが円滑になります。

特に子どもや学生にとっては、リズムを合わせる経験が社会性や協調性の向上につながるとも言われています。

③記憶力・集中力への影響

リズム感を鍛えることは、脳の働きにも良い効果をもたらします。

リズムを捉えて体を動かすトレーニングは、前頭前野や小脳を活性化し、記憶力や集中力の向上につながるといわれています。

こんな変化が期待できます:

・集中力が高まる

拍を外さないよう意識することで、注意力が自然と鍛えられます。

・記憶力が向上する

リズムと動きをリンクさせる学習は、記憶の定着を促します。

・ストレス軽減

リズムに合わせて体を動かすことで、リラックス効果が得られ、心の安定にもつながります。

このように、リズム感は身体だけでなくメンタル面にも良い影響を与える力を持っています。

まとめ

写真いれる

ダンスにおけるリズム感は、音楽を正しく感じ取り、体で表現するための土台です。

今回ご紹介したように、リズム感は特別な才能ではなく、メトロノーム練習や体を使った基礎トレーニング、日常生活での意識づけによって誰でも鍛えることができます。

この記事でのポイントまとめ

・リズム感とは、音楽の拍を感じ取り、体で表現する力

・8ビート・16ビートの基本理解や、オンビート・裏拍の感覚を身につけることが大切

・メトロノーム練習・音楽を聴き込む・体を使った基礎練習で土台をつくる

・ヒップホップ・ハウス・ジャズなどジャンルごとのリズム感を意識したトレーニングが上達の近道

・楽器演奏や日常でのリズムトレーニング、グループ練習は応用的な力を育てる

・リズム感は、運動能力・コミュニケーション力・集中力や記憶力の向上にも効果がある

リズム感は一朝一夕で身につくものではありませんが、コツコツ続けることで確実に成長を実感できます。

名古屋ダンススタジオ「リフレクトダンススタジオ」がおすすめ

ダンス練習におすすめのスタジオをご紹介します。

名古屋にあるダンススタジオ「リフレクトダンススタジオ」はダンスを練習するのにおすすめなスタジオです。

おすすめのポイント

◆全身が映る鏡!

ダンス練習において、必須アイテムのひとつ、一番効果的といえるのではないでしょうか。

自分を奮起させる為にも鏡が整っている環境で練習することはとても大切です。

◆ダンサーやアーティストの動画が見れる!

好きなアーティストや尊敬するアーティストなど、自身のモチベーションを上げる為にも、動画が見れる環境ってとても大切ですよね。

大型テレビモニターを全部屋に完備しており、スマホやタブレットの動画を大画面で映し出すことができます。

その他、更衣室完備、バレエバーや、フラメンコやタップダンスに最適な板など無料貸し出しも豊富です。

様々なダンスのジャンルにも適応しています。

「今日はボイストレーニングしたい!」なんて日にもピアノの貸出も無料です!

様々な広さのお部屋があるので、人数や用途に合わせて利用することが可能です。

1名や2名などの少人数練習には低価格で利用できる料金設定があり、大人数の利用に最適な50帖以上あるお部屋も完備しています。

まずは一度利用してみてはいかがでしょうか?

リフレクトダンススタジオの予約は、お使いのLINEアプリで簡単に取ることができます。

問い合わせもLINEで完結できるので、お気軽にお問い合わせください!

↓↓LINE予約やお問い合わせはこちらから↓↓